《群眾》的創作期橫跨了2019年6月~12月,恰巧見證了香港反送中運動如火如荼的發展。從萬眾一心的「百萬人上街」到浴血奮戰的「理大圍城」,創作團隊無時無刻不在關注著抗爭事件的演變,試圖去瞭解「手足」破釜沉舟的心情。然而,創作團隊並沒有忘記自己遙遙相對的位置,儘管他們對香港人的處境感到義憤填膺,但也無法代替他們承受一切苦難。這種若即若離的關係回應了世偉看待社會運動的矛盾,因此成為整體團隊創作《群眾》的核心概念。

許多《群眾》片段的創作靈感源自於香港的反送中事件,像是抗爭者的手勢、煙霧彈、巨幅布條、表演者換裝之後的造型…等。排練首日,世偉就把一支透明雨傘放置在松菸LAB實驗室的窗前,成為《群眾》從2019年開排以來唯一一個毫無更動的物件。

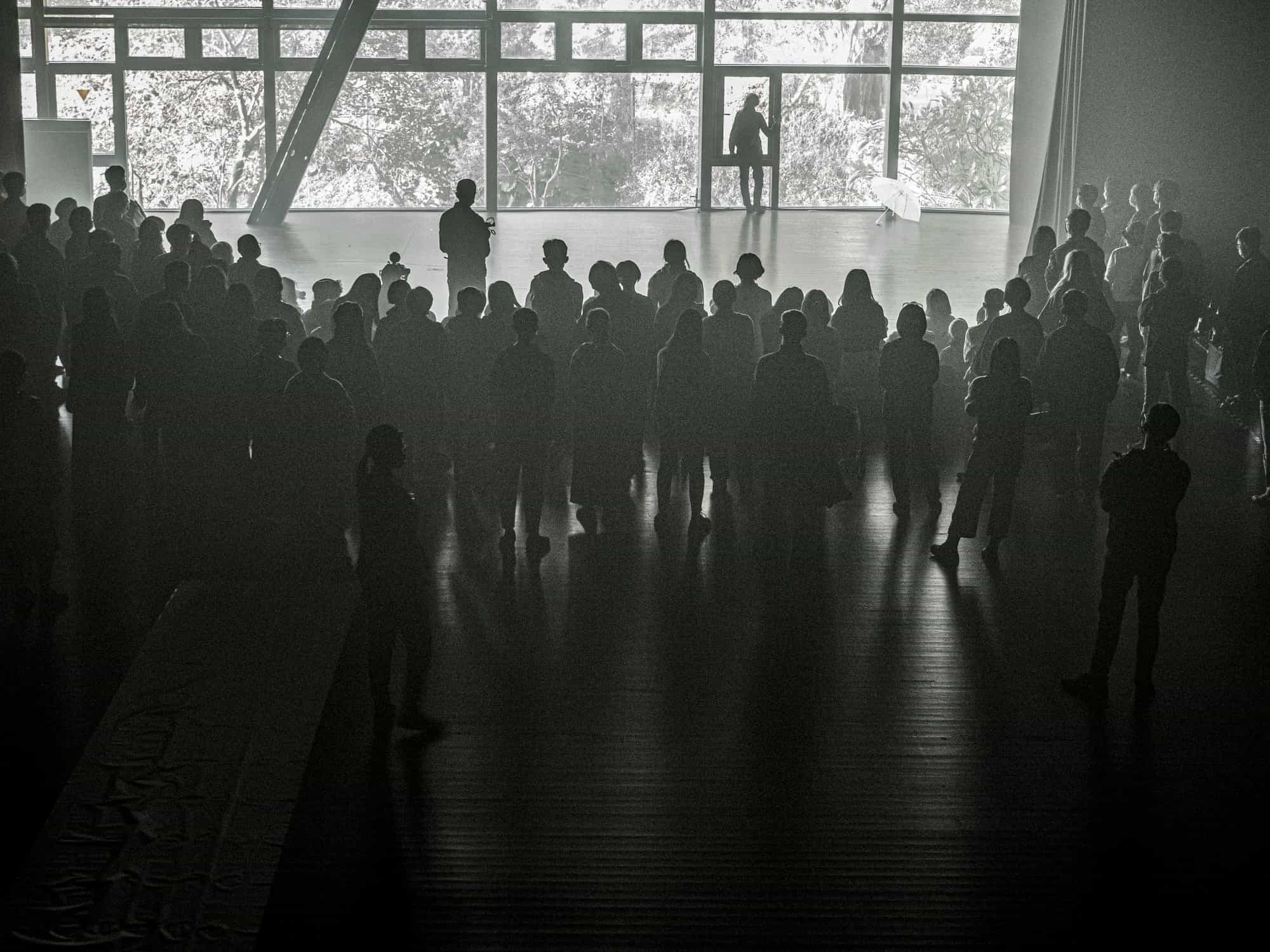

《群眾》2019年6月22日開排的首張照片 ©王世偉

《群眾》2019年6月22日開排的首張照片 ©王世偉對導演來說,這把傘就像是反送中事件在凝視著創作者和觀眾;無論是排練或演出,它始終存在於場上,卻與整體表演沒有任何直接的關聯。的確,動盪的時局之下,這把傘很難不讓人聯想到香港,但導演在意的不是雨傘的象徵性,而是它與表演者之間的距離,一種彼此輝映卻又各自獨立的關係。即便表演者在演出中段走向雨傘,兩者之間也沒有任何接觸,觀眾甚至不確定孝慈是否意識到這把傘的存在。

©王弼正

©王弼正要如何安排演出結尾的場面,凝聚所有鋪陳的複雜抗爭情感,並仍保持一種開放性,造成淨化人心的效果? 這是《群眾》排練期間所遇到的最大難題之一。正當創作團隊絞盡腦汁的時候,香港爆發了「黎明行動」[1]。當時社交媒體上廣泛流傳著示威者為了阻礙交通,在馬路上放置著大小不同磚塊的圖片。某些示威者更把三個磚塊堆砌成拱門的形狀。「磚陣」的質地和造型都讓人聯想到香港示威者透過無限創意以小搏大的精神,甚至在2020年被提名角逐英國倫敦設計博物館的年度設計大獎。

其實,各國街頭抗爭運動皆出現過磚頭路障,只是緊繃時局下的網路傳播讓它成為香港民主抗爭的標誌之一。世偉從香港遍地磚塊的畫面獲得靈感,設想演出結尾,竭盡全力的抗爭者拖著疲憊的身軀,穿越一片斷垣殘壁的廢墟,走向遠方,彷彿她已不在乎滿目瘡痍的現實,準備迎向另一個世界。然而,這個想法在創作團隊內引起激烈的討論,因為若直接援用拱形磚陣,一定會讓人想起煙硝未熄的香港抗爭。這樣直接的影射會不會只產生單一的同情效果,反而限縮了觀眾的想像?經過一番討論,創作團隊決定保留崩塌的荒蕪意象,運用散落的磚塊建構出一片百廢待舉的舞台風景,只保留幾座零星散落的拱型磚陣。

©王弼正

©王弼正考量到香港反送中運動已經變成一場「遍地開花」的長期鬥爭,2021年《群眾》在雲門劇場演出時放棄了磚陣,反而聚焦於窗外的景色,甚至是窗面反射觀眾的鏡像去處理演出最後的舞台意象,希望引申出抗爭持續,責任在於個人行動的理念。

©劉振祥

©劉振祥